オリジナル盤レコードを中心とした中古レコード買い取り・販売 福岡県古賀市のオーディオルームにて試聴可能|Ninonyno2(ニイノニーノニ)

店主のひとりごと

- 2024年02月24日(土)18時50分

Fさんの返信

兵庫県朝来市

Fさんの返信

今日の午前中にクロネコ便で、レコード届きました♬

いつも丁寧に対応して送っていただき、ありがとうございます♬

機器のウォーミングアップをしている間に、手を綺麗に洗い、慎重に開封をしてレコードを取り出します♬

Contemporary のC3533、シェリー・マンのジャケットをPP袋からそっと取り出して、鼻を近づけて匂いを嗅ぎます♬ 「うーん、この香り!」

そしてジャケットの紙質を確かめるように優しく触れてからPP袋に戻します♬

ゆっくりとオモテ面、ウラ面を眺めて鑑賞♬

ウラ面の文字の三色刷りに満足を覚え、レコード盤をそっと取り出してマトリックスNo.を確認し、ようやくターンテーブルに乗せて静かに針を落としボリュームをグンと上げます♬

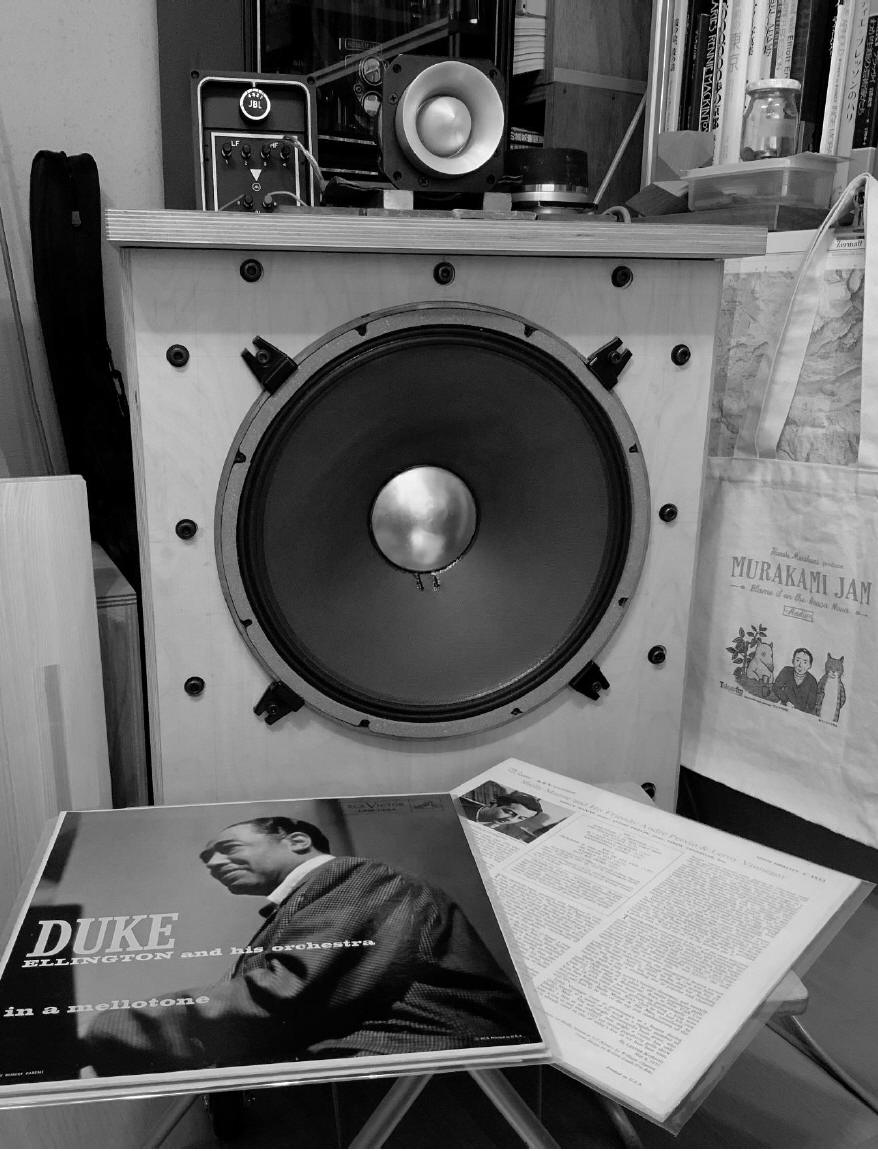

自作のJBL D130 + 075スピーカー(モノラル)から、シェリー・マンのドラム音が出てくると、1957年のアメリカ西海岸の乾いた空気で部屋中が満たされます♬ 至福♬

「キングレコードのContemporaryの音も好きだけれど、やっぱりオリジナルはガツンときていいなぁ♬」

次に控えている、RCAの1940年のエリントンも楽しみだ ♬

-----------------------------------------------------------------------------

- 2023年05月09日(火)10時46分

微妙

2023年1月でWindows 8.1のサポートが切れるということで、昨年12月からWindows 11へのアップデートをやった。ディスプレイはそのまま使ってPC本体をWindows 11用へ交換である。

全体的な作業は我が家のシステムを管理してくれている会社のIさんにお願いした。これまで蓄積したデータをバックアップして新しいシステムに移し替える作業である。

時間をかけてやって頂いて、12月末には作業が終わり、使うのもすぐに慣れて問題はないと思ったのだが、なんとパソコンから音が出ない。で、いろいろ対策をやってもらっても、やっぱり音が出ない。仕事関係は音が出なくても問題ないが、暇な時間にYouTubeを見るのに音が出なくては困るのだ。

応急処置として外付けのスピーカーを取り付けることにしたが、これにはちょっと不安があった。以前、パソコンで音楽を聴くときに少しでもいい音をということで外付けのスピーカーを取り付けたところ、肝心なオーディオ本体の音に影響が出たので止めた経緯があったのを思い出したのだ。

パソコンにスピーカーを取り付けたところ・・・やっぱり。

マーチンローガンから出る音が明るすぎて心地いいものではない。

一つの部屋に2種類のスピーカー(一方はパソコン用だからかなり小さい)は「片方を鳴らしていなくても両方から音が出るのでダメ」ということを再度認識した。

どうもパソコン本体のスピーカーは殆ど影響がないみたいだ。

その後、パソコン本体とディスプレイの接続が上手くいってパソコンからも音は出るようになった。

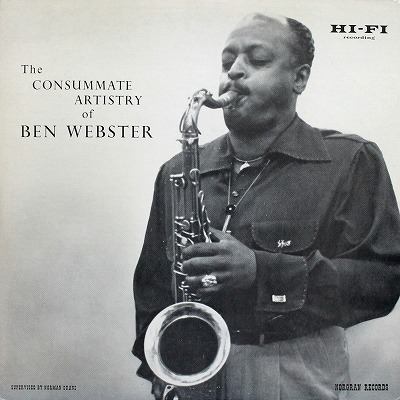

Ben Webster / The Consummate Artistry of Ben Webster

-----------------------------------------------------------------------------

- 2023年01月26日(木)09時43分

オリジナル盤特有の用語2

前回一部の用語について説明したが、まだいくつかあったので説明しよう。

1 CJ

コーティング・ジャケットの略語。ジャケットには表面にフィルムを貼ったラミネート加工がされているものとそうでないものがあり、同じレコードでもラミネートされているものを指します。CJのほうが古い場合もあります。

2 GF

ゲートフォールド・カバー(ダブル・ジャケット)の略語。見開きジャケットのことで、GFがオリジナルでシングル・カバーは後で発売された場合もあります。

3 Emboss

ジャケットの文字や図柄を浮き彫りにしてあるもので、同じレコードでもEmbossになっているものとそうでないものがあります。

4 Textured Cvr, Textured Lbl

ジャケットやセンターラベルには表面がザラザラのものがあり、ザラザラとそうでないものではザラザラのほうがより古い場合があります。

5 Company Sleeve

ジャケットはそのレコード特有のデザインが一般的ですが、内袋はレーベルごとに同じデザイン、規格のものが多く、また時代ごとに変化していて、同時代に使われたメーカー製の内袋という場合にCompany Sleeveとしています。

6 Original Sleeve

レコードによっては、そのレコードのために製作された専用の内袋が付いている場合もあります。

7 Red Wax, Blue Wax, Green Wax

レコード盤の色は殆どが黒ですが、中には赤、青、緑などの色があり、有色か黒かでオリジナリティを判断する場合もあります。

※1及び2は「リストの見方」にも記載しています。

https://www.ninonyno.ne.jp/howto/

上左:Emboss

上右:Textured Lbl

下:Green Wax

-----------------------------------------------------------------------------

- 2023年01月24日(火)15時29分

オリジナル盤特有の用語

記録的な寒波がやってきたので福岡でも雪が降っている。こんな日は家に閉じこもってじっと寒波の過ぎるのを待つことにした。それにしても今年の寒さはこれまで体験したことのないようなレベルのものだ。寒いのが苦手な私には少しつらい部分もある。

話は変わって、最近お客様から質問を頂いて気が付いたことがあるので、今回はオリジナル盤を最近聴き始めた、ないしはこれから聴くという方に、オリジナル盤特有な用語の説明を述べてみることにした。

1 Deep Groove

レコード盤のセンターラベル、外側から内側1cmくらいのところに外周に沿った溝があります。これのことで、深く掘ってあるのをDeep Grooveといいます。レーベルによりますが、1950年代のものは多くのレーベルがDeep Grooveになっていて、ないものと比較するとより古い、先に発売されたものとして判断します。オリジナリティの判断にはあまり使いませんが、使う場合もあります。

またこの溝も60年代になるとだんだん無くなっていきます。

なお、上記説明はアメリカ盤を中心に関するもので、イギリスや他の国では溝の位置がセンターラベルの外周から1~2mmのところにあるものやスピンドル近くにあるものも見受けられます。

2 Flat Disc

レコード盤の最外周部にはカートリッジが外側に落ちるのを防ぐための盛り上がりがありますが、1950年代中ごろまでは技術的な問題で最外周部に盛り上がなく平らになっているものがあります。

この平らになっているものをFlat Disc(ないしはFlat Edge)といいます。一般的にFlat Discのほうがより古いとされます。

3 額縁カバー

ジャケットの上部及び背表紙(左)側に段差のあるものがあります。これも製作上の技術的なもので、額縁カバーのあるものがより古いとされます。

4 Flip Back

アメリカ盤では殆ど見ませんがイギリス盤でよくあるパターンで、1960年代中盤くらいまでジャケットの裏側に折り返しがあります。これをFlip Backといい、通常のものより古いとさます。

5 Dead Wax

音溝とセンターラベルの間に溝のない部分があります。Dead Waxにはマトリックナンバー、マスタリングを行った人の名前ほか色んな情報が記載されている場合があります。

6 Van Gelder刻印、RVG刻印、手書きRVG

デッドワックスにある記載のことで、ルディ・ヴァン・ゲルダーがマスタリングを行ったことを表しています。古い順に「手書きRVG」→「RVG刻印」→「Van Gelder刻印」となります。

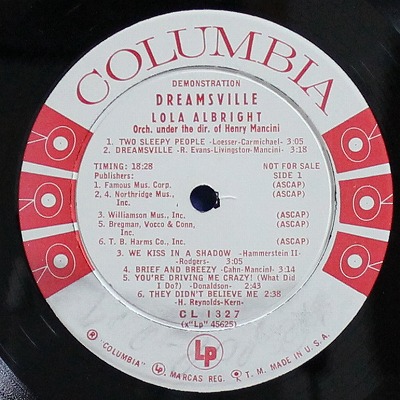

7 Promo Copy

レコードを発売するときに、流通用とは別にラジオ局などに配布するためのレコードが制作されました。この場合非売品としての扱いのため、センターラベルを別のスタイルにするないしはジャケットに非売品としての記載をするなど区別しています。通常のオリジナル盤より流通量が少なく、希少なものとされます。

思いつくことを述べてみましたが、ほかにも色々専門用語を使っていますので、分からないことがあったらお問合せください。

左上:Deep Groove

右上:Promo Copy

下:Flip Back

-----------------------------------------------------------------------------

- 2022年09月01日(木)09時40分

例外的なレコード

前回の「45rpm.は音がいい?」で、録音時に近い制作のレコードのほうが後で発売されたものより音的に優れている、しかし例外もあると述べたので、その例外を少し紹介しておこう。

Count Basie and His Orchestra / Count Basie and His Orchestra (Decca DL-8049)

1954年のリリースでレコーディングは1937~39年である。

カウント・ベイシー楽団がプロデューサー、ジョン・ハモンドの勧めでカンサスシティからニューヨークに進出したのが1937年、そして以後1939年までをベイシー楽団の黄金時代と評されている。ベイシー楽団は進出してすぐに「ワン・オクロック・ジャンプ」が大ヒットし、ギターのフレディ・グリーンを加えたリズム・セクションは「オール・アメリカン・リズム・セクション」と称され、レスター・ヤング、ハーシャル・エヴァンスという二人のテナーサックス奏者やバック・クレイトン、ハリー・エディソンという二人のトランペット奏者ほかスタープレーヤーを要してアメリカ中で大人気のバンドとなり、楽団の持つスイング感はどのバンドも真似の出来ないような強烈なものでもあった。本アルバムはその37年から39年を捉えた珠玉の演奏集である。

スイング時代のレコーディングを1950年代にLPに収録したものは各レーベルがやっているが、本作はその中でも出色の音質、50年代のレコーディングでは?と思うほど鮮度が高い。

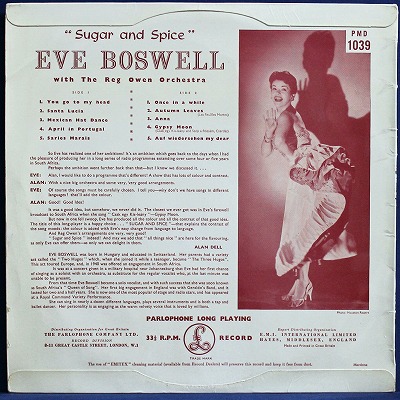

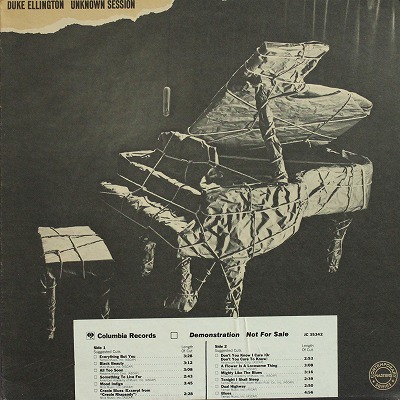

Don Shirley / Water Boy (Columbia CS-9196)

このアルバムに関しては以前にも当コラムで触れているので詳細は省くが、映画「グリーン・ブック」の主人公、ドン・シャーリーのリーダー作である。それに、1961年リリースのDon Shirley Trio (Cadence CLP-25046)がオリジナルであり、コロンビア盤は1966年のリリースだから厳密に言えばリマスターということになる。しかし、音質で言えば圧倒的にコロンビア盤のほうが上なのだ。

1曲目、タイトル曲(奴隷の歌)でベースとチェロのイントロからピアノが入ってくる部分でサワサワサワ~ッと音の空気が漂って只事ではないのだ。ピアノがテーマを奏でてアドリブになると、ドン・シャーリーが人種差別への思いを語って、桁外れの音質が聴くものに彼の悲痛な思いを伝えてくれる。アルバム全体が一つの組曲のようになっていて、自由への賛歌をひしひしと感じる事が出来るのである。

注:カデンスとコロンビアでは収録曲が1曲だけ違う。

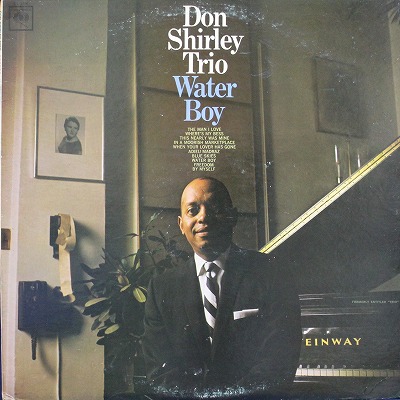

Duke Ellington / Unknown Session (Columbia JC-35342)

1960年の録音、そのままオクラになっていたテープが1979年に発見され陽の目を見たアルバムである。従って本来のオリジナル・レコードは存在しない。ジョニー・ホッジス、ローレンス・ブラウン、レイ・ナンスほかデューク・エリントン楽団のスタープレーヤー達によるコンボ演奏である。演奏も素晴らしいのだが、音は最高峰!臨場感、音離れほか色んな要素を持っている。特に、サム・ウッドヤードのライド・シンバルが22インチサイズということも分かるし、レイ・ナンスのトランペットの朝顔は丸くて、ハリー・カーニーのバリトンサックスは縦長で・・・目の前にエリントン楽団のスタープレーヤーたちが現れて演奏している。まるで手を出したらミュージシャンに触れることが出来るような。

20年前の録音をトップクラスのサウンドで聴けるということは、リスナーにとって至福の時である。

上左:Count Basie and His Orchestra / Count Basie and His Orchestra

上右:Don Shirley / Water Boy (Columbia CS-9196)

下:Duke Ellington / Unknown Session

-----------------------------------------------------------------------------

- 前のページ

- 次のページ